-

-

도서 ��������� ������ ���: ������������ ������ ������

소장정보

상세정보

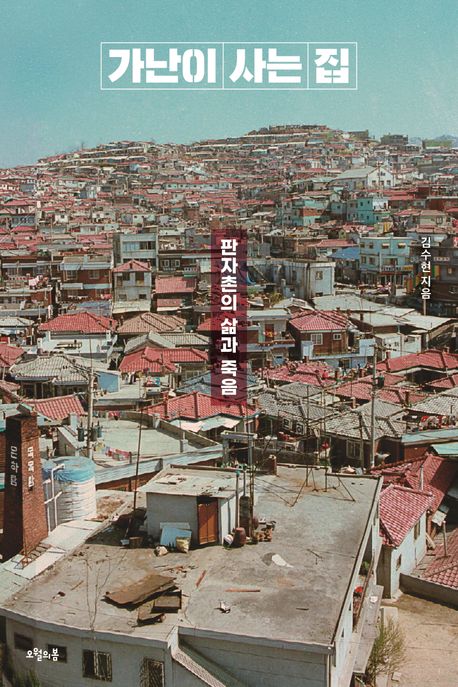

그 많던 판잣집은 어디로 갔을까? 그곳에 살던 가난한 사람들은 어디로 갔을까? 판자촌이 우리에게 남긴 숙제는 무엇인가? 책은 도심 재개발 과정에서 발생한 철거민들의 저항도 자세히 다루고 있다. 기본적으로 정부는 집을 철거하기 전에 다른 곳에 살 자리를 제공한다는 원칙은 가지고 있었다. 시 외곽에 집단정착지를 만들었고, 광주대단지는 그중 신도시급 대규모 정착지였다. 시민아파트도 판자촌을 철거하고 주민들을 입주시키는 방식이었다. 그러나 정부의 대책이 주민들 입장에서는 받아들이기 어려울 때가 많았다. 광주대단지는 수도시설도 갖춰져 있지 않은 황무지에 불과했고, 시민아파트는 생활 형편에 비해 입주금이 너무 비쌌다. 더군다나 세입자들이나 후발 전입자들은 대상이 아닐 때도 많았다. 결국 1971년 광주대단지에서 참다못한 주민들이 들고일어나기도 했다. 하지만 1970년대 철거 싸움은 대부분 일회성에 그쳤다. 대신 체념하거나 또는 분을 못 이겨 목숨을 던지는 사람들이 많았다. 조직적인 철거민운동이 시작된 건 1983년부터였다. 1983년 목동 주민들이 들고일어났다. 목동 주민들의 대응은 1970년대의 철거 싸움과는 차원이 달랐다. 무엇보다 조직화되고 체계적이었으며, 장기간에 걸쳐 지속되었다. 이전까지 이뤄졌던 ‘한차례 들고일어나는’ 수준의 철거 반대와는 차원이 달랐다. 100여 차례가 넘는 집회, 시위를 거치면서 약 2년간 계속되었다. 특히 당시 전두환 군사독재 시절에는 상상하기 어려웠던 가두점거 농성이나 구청 진입, 경찰서 앞 시위 등이 수시로 벌어졌다. 이후 철거민 싸움은 사당동, 상계동, 돈암동, 오금동, 구로동 등 100여 곳이 넘는 곳으로 확대되었다. 초기에는 학생운동권이나 종교계 등의 도움을 통해 조직화되기도 했지만, 차츰 주민들이 스스로 연합조직을 만들고 이끌어갔다. 1987년 ‘서울시철거민협의회’(서철협)를 시작으로 1990년 ‘주거권 실현을 위한 국민연합’(주거연합) 등이 이런 차원에서 만들어졌다. 책은 가난한 사람들과 함께 싸웠던 제정구, 정일우, 허병섭, 고광석, 김흥겸 등 빈민운동가들도 조명하고 있다. 저자 또한 이 당시 철거민운동에 함께했다.